【2025年9月版】ブロガーのためのGoogleアナリティクス(GA4)の使い方講座【月10万円までこれだけでOK】

ブログで生計を立てています。ヒトデです

日々ブロガーさんから質問や相談を受けていますが、アナリティクスに関するこういった相談が非常に多いです

- Googleアナリティクスを入れてみたけど、使い方がわからない…

- アナリティクスって、ぶっちゃけどこ見たらいいの?

それもそのはずで、Googleアナリティクスはめちゃくちゃ多機能なツールです

プロのWebマーケッターも使っている物なので、ブログ初心者には中々ハードルが高いです

でも、ブログ運営に非常に役立つスキルなので、使わないのは勿体ない!

というわけでこの記事では、「ブロガーに本当に必要な機能」に絞って

アナリティクスの使い方を「実際の画面を見せながら」わかりやすく解説していきます

初心者ブロガーに必須の機能だけに絞って解説します

月10万円レベルならこれだけ見ておけばOK!

サーチコンソールの使い方の記事はこちら

前提:アナリティクスはなぜブロガーに必要なの?

結論から先に言うと、アナリティクスを使う一番の理由は「サイトの改善」です

アナリティクスでは自分のブログ・サイトの「データ」を集めることができます

具体的に言うと

- どのページにアクセスがある?

- どれくらい見られてる?

- どんな風に人が流れている?

- 男女比は?年齢は?

- どれくらいの時間記事を見てる?

など、様々なデータを見ることができます

この「データ」を参照することで、ブログの記事や設計を最適な状態に改善することができるのです

例えば

- アクセスのある記事の内容を修正して最新の状態にする

- アクセスの高い記事に関連した記事を新規追加して、ユーザーの満足度を満たす

- アクセス数の高い年齢層、性別に響く記事を新規追加する

- 閲覧時間が短い記事の不足情報を足す

みたいなことを、データを参照することで改善できます

「ってことは初心者の今のうちは設定とかしなくていいってこと?」

と考える人もいるかもしれませんが、これは大きな間違いです

全くアクセスのない初心者の「今」は役に立たなくても、

「アクセスが集まった後」にデータを見るために、「今、設定が必要」です

もし、アナリティクスを導入してないって人は、アナリティクス設定方法記事で解説してるから、見てみてねっ

真似するだけで、10分でできるよ!

ブロガーのためのGoogleアナリティクスの使い方をわかりやすく解説!

今回は最近僕が立ち上げたサイトの1つ、「ヒトデクルーズ」の最新アナリティクス画面を参照しながら解説していきます

ちなみにサイトは下記リンクから見られるよ〜

とりあえずトップページはこんな感じ

たくさんのデータが羅列しており、

- アクティブユーザー

- 表示回数

- イベント数

- 新規ユーザー数

など、よくわからない言葉が並んでいて混乱しますよね

でも安心してください。今回はこの中から「これだけわかっていれば大丈夫」と言う3つの重要なポイントだけに絞って解説していきます

具体的には

- 「ページとスクリーン」を使った記事データの分析

- 「集客」を使った流入経路の把握

- 「リアルタイム」による分析

この3つです

横文字だらけで「?????」ってなってる方もいると思いますが、内容はシンプルなのでご安心ください。出来る限りわかりやすく解説していきます!

これだけ見れれば、ブログ運営で困ることはほぼないよ〜

1:「ページとスクリーン」で記事ごとのデータを分析する

まず、アナリティクスで最も使うのがこの「ページとスクリーン」です

「ページとスクリーン」では、記事ごとのデータを閲覧し、分析することが可能です

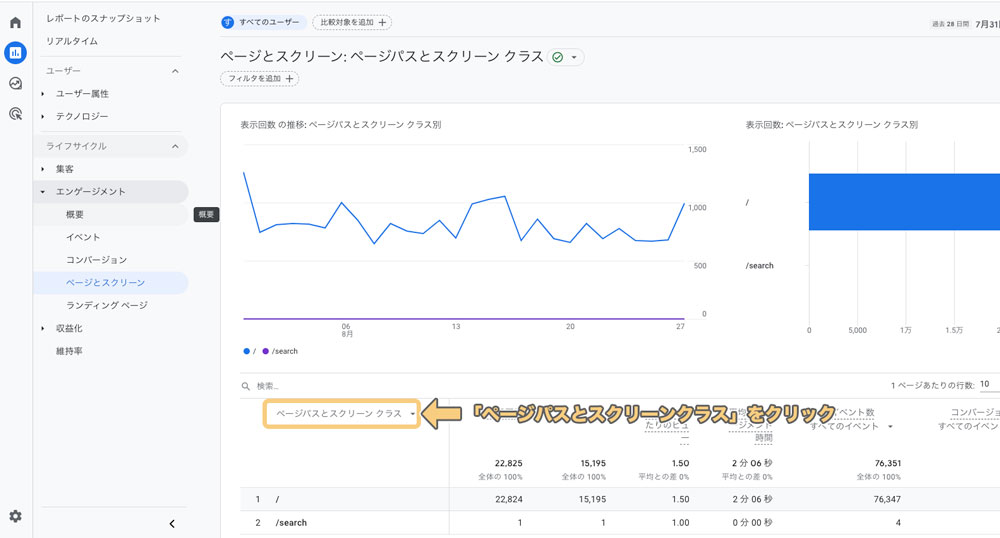

まずはホーム画面から左メニューにカーソルを合わせて「レポート」をクリックします

アナリティクスホーム画面から、

「ライフサイクル」 → 「エンゲージメント」 → 「ページとスクリーン」

とクリックします

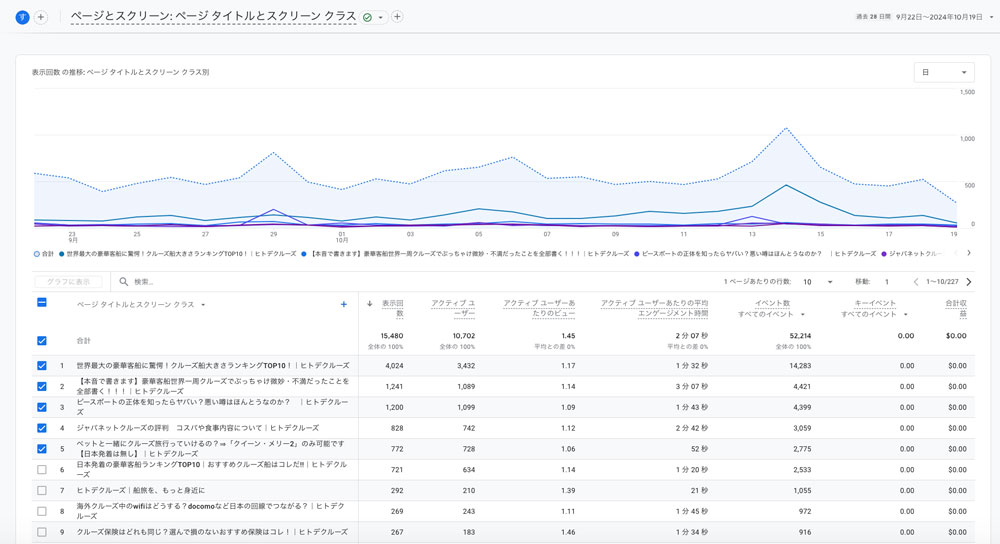

その後「ページパスとスクリーンクラス」をクリックし

「ページタイトルとスクリーンクラス」を選択すると

上記のように、特定期間のページごとのデータを参照できます

たくさん指標があり、わけがわからなくなる人もいると思いますが、単純なのでご安心ください

主に見る項目は上記の

- 表示回数

- アクティブユーザー

- アクティブユーザーあたりの平均エンゲージメント時間

の3つです

簡単にこの3つを説明すると、

- 表示回数…記事が表示された回数(いわゆる「PV」です)

- アクティブユーザー…記事ごとの訪問者の数

- アクティブユーザーあたりの平均エンゲージメント時間…その記事でのユーザーの平均滞在時間

こんな感じです

こちらの項目を参照、比較することで、

- 各記事が何回、何人に見られたのか?

- どれだけの時間、記事を読んでくれたのか?

などが数値でわかります

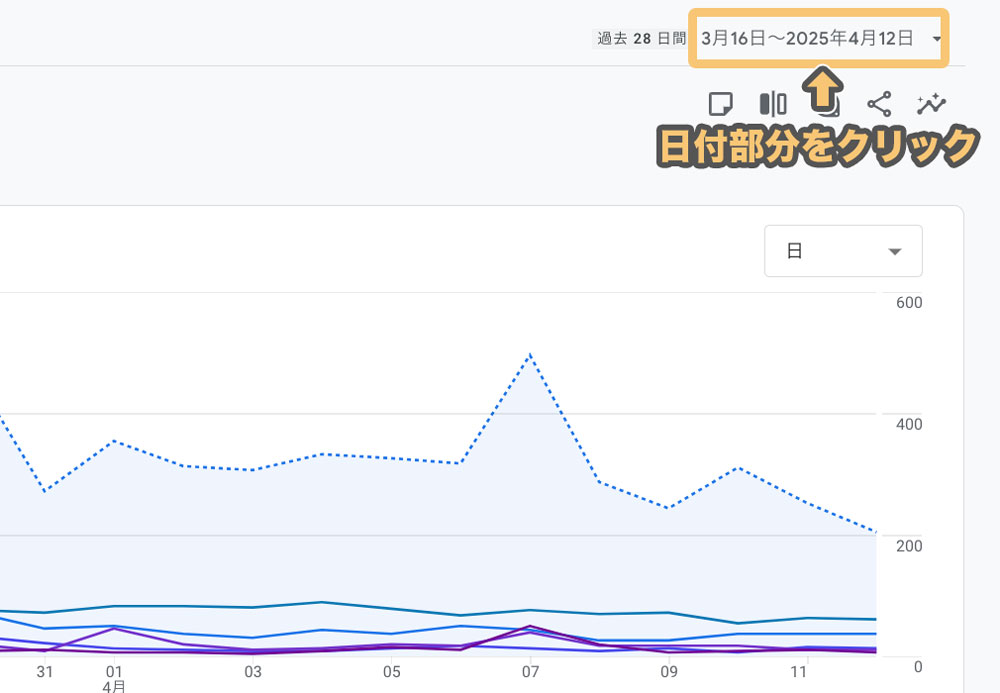

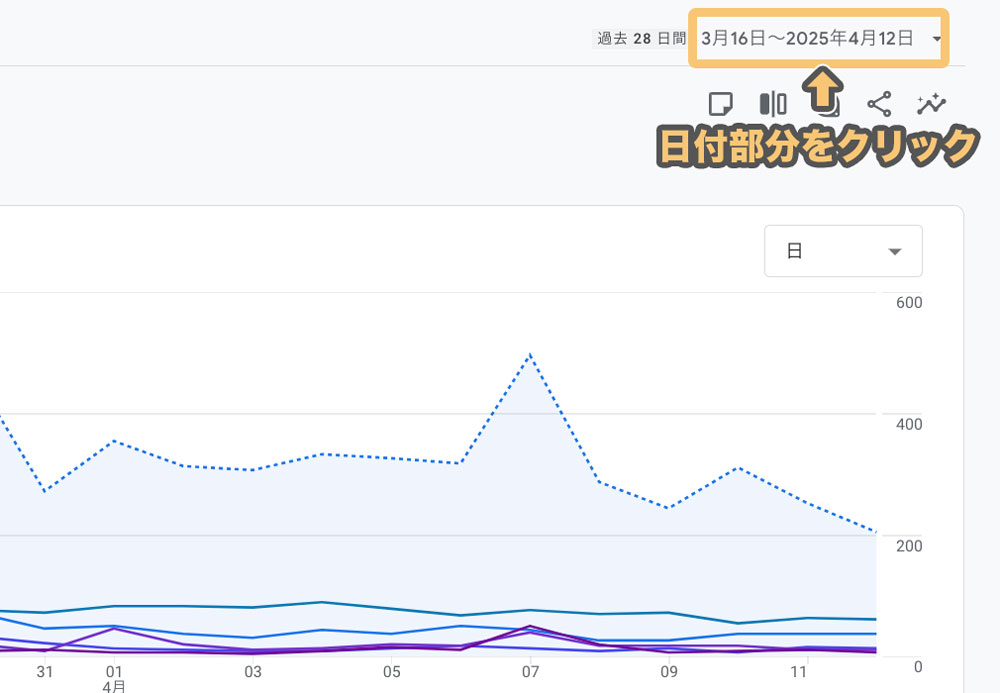

分析データ期間の変更方法

データ期間の変更は、右上の日付部分をクリックして、

指定したい期間を選択し、適用(Apply)することで変更可能です

データ指標ごとの並べ替え方法

デフォルトは、表示回数降順で記事ごとのデータが表示されています

各指標の名前をクリックすると、その数値の降順・昇順に並べ替えることも可能です

(名前のクリックで降順・昇順に切り替え可能)

指標ごとに分析したい場合は、ぜひこの機能をご活用ください

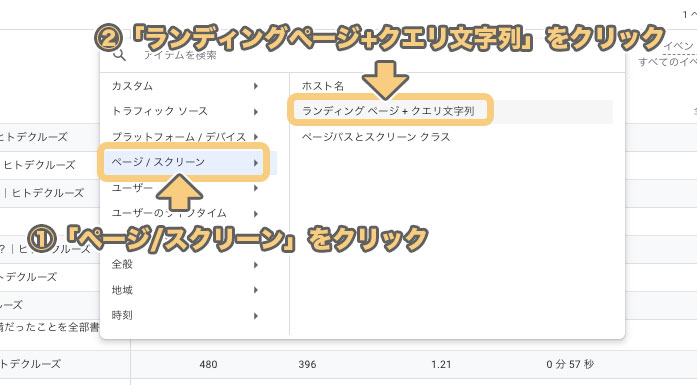

タイトルに加えてURLを表示させる方法

デフォルトはページタイトルのみが表示されていますが

記事ごとのURLも表示させることができます(とはいえあまり使いませんが、念の為)

まずはレポート画面の「+」をクリックします

そして「ページ/スクリーン」→「ランディングページ + クエリ文字列」とクリックすると

上記のように、記事タイトルの横にURLデータが表示されるようになります

【応用】特定期間ごとの分析比較方法

実際にデータをもとにリライトをしてみると、その変更が正しかったのか比較したい時が必ず来ます

そんな時に先週と先々週のデータの比較など、特定期間ごとの分析比較が可能です

日付部分をクリックし

比較したい期間を選択したのちに、比較を「オン」にします

最後に適用(Apply)をクリックすると

上記のように、「指定期間」と「その前の期間」の比較が可能です

これを活用すれば、実際にやったこと(施策)の効果があったのか、確認することができます

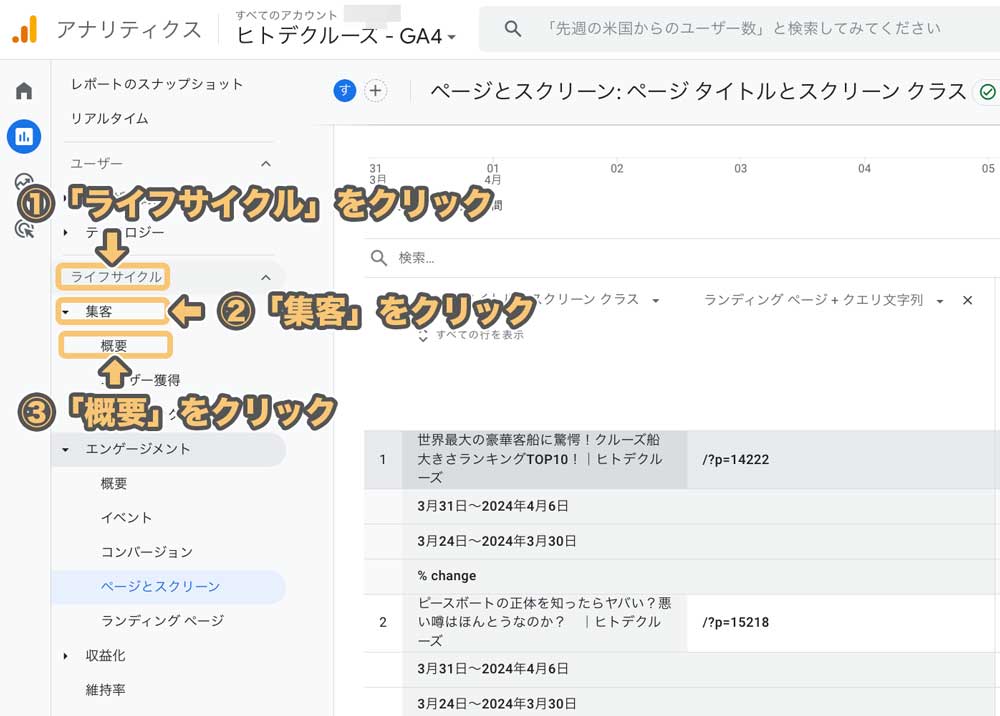

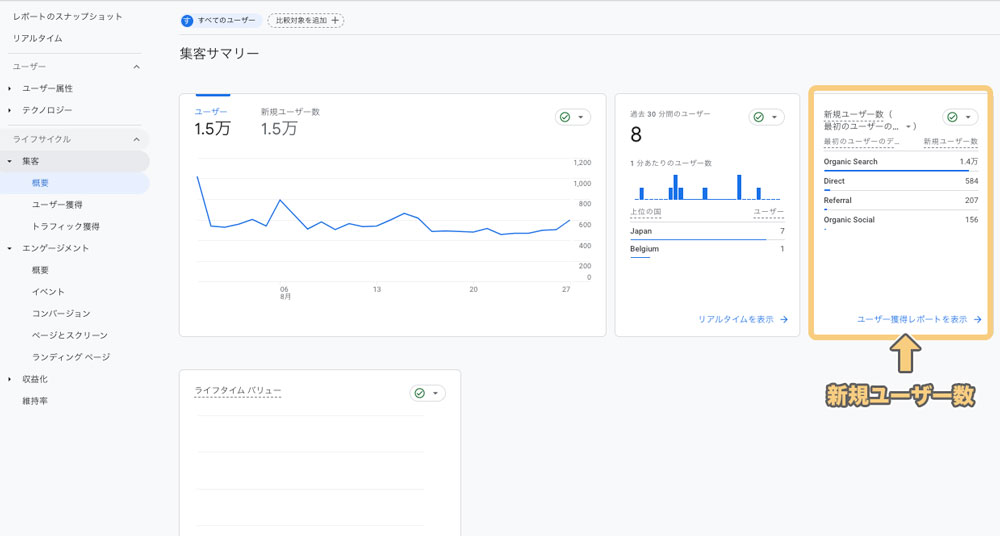

2:「集客」から、ブログへの流入経路を分析する

左メニューの

「ライフサイクル」→「集客」→「概要」

とクリックすると

上記のような集客分析画面になります

この画面の右にある、「新規ユーザー数」欄を参照することで

上記のように、流入経路を把握できます

ちなみに各項目の意味は

- Organic Search → 検索流入

- Direct → 直接流入

- Referral → サイトリンクからの流入

- Organic Social → Twitterやインスタなどの、SNSからの流入

- Unassigned → 不明

こんな感じです

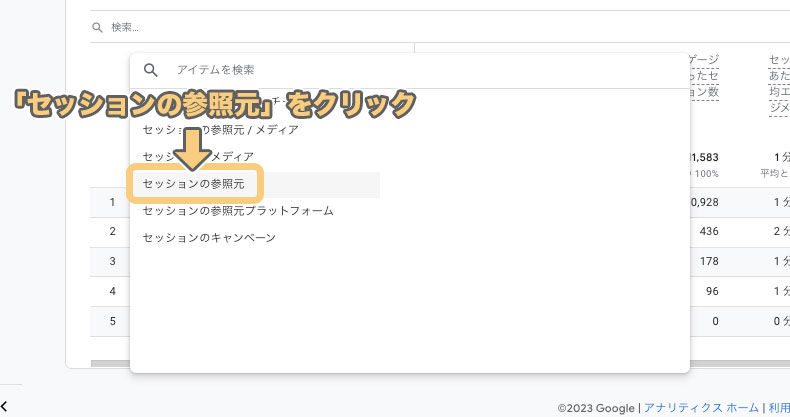

より詳細な流入元を知りたい場合は

「トラフィックの獲得」から表示されたレポートの「セッションのデフォルトチャネルグループ」をクリックします

そして「セッションの参照元」をクリックして選択すると

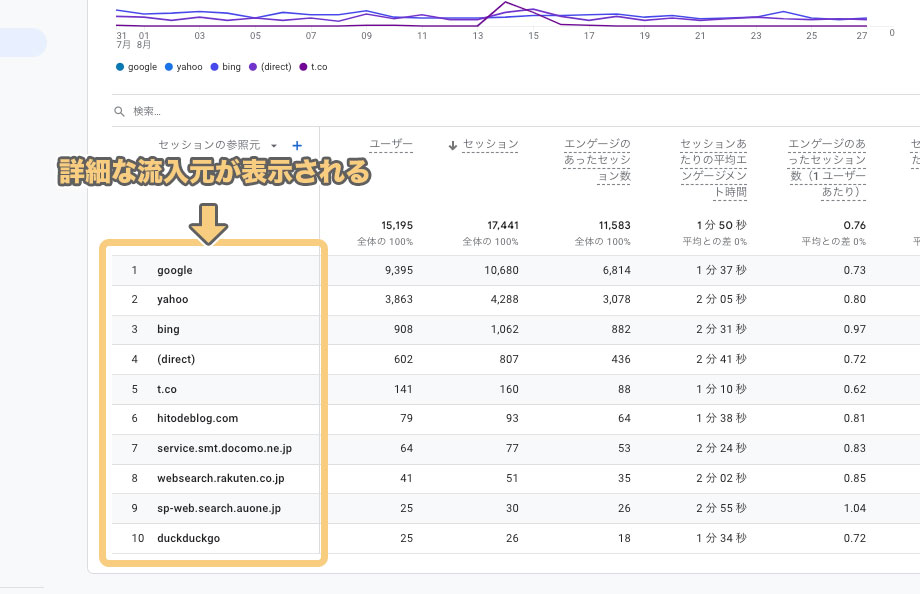

こんな感じで詳細な流入元を表示することができます

具体的に説明すると

- google → Googleからの検索流入

- yahoo → Yahoo!からの検索流入

- bing → bingからの検索流入

- (direct) → 直接流入(お気に入り、ブックマーク含む)

- t.co → X(旧ツイッター)からのSNS流入

- hitodeblog.com → hitodeblog.com(このサイトですね)からのリンク流入

- service.smt.docomo.ne.jp → ドコモサイトからの検索流入

- websearch.rakuten.co.jp → 楽天サイトからの検索流入

- sp-web.search.auone.jp → auサイト(スマホ)からの検索流入

- duckduckgo → duckduckgoからの検索流入

こんな感じです

この情報を参照することで、サイト訪問ユーザーが、どこからやってきたのか把握することができます。

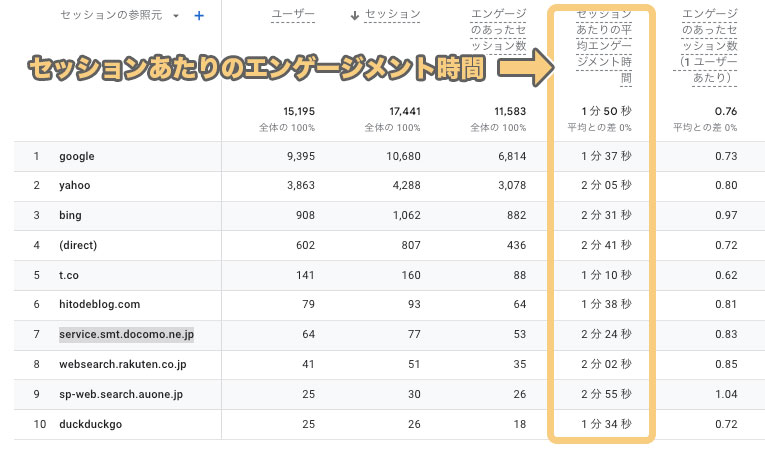

流入数と合わせて、「セッションあたりのエンゲージメント時間」(ユーザー滞在時間)を参照することで、

あなたのサイトと親和性の高い流入経路を分析してみると良いでしょう。

例えば「X(旧Twitter)からの流入が多くて、滞在時間も長い!」って人は

検索流入強化と合わせて、Twitter施策の強化を検討してみてもいいかもっ

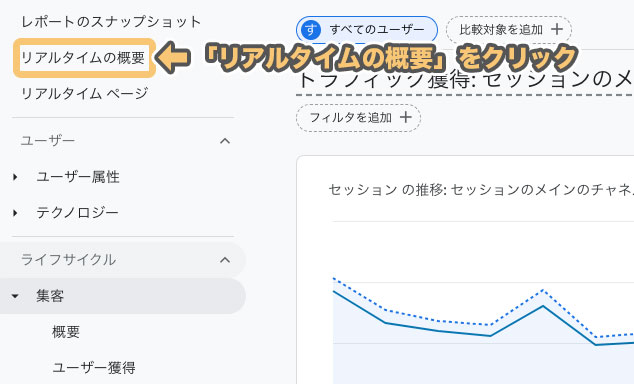

3:リアルタイムのアクセスを分析する

左メニューの

「リアルタイム」

とクリックすると

上記のように、今現在のアクセス数など、リアルタイムのデータを見ることができます

正直上2つの項目と比べると、こちらのデータを使って何かを分析する機会は少ないです

しかし

「実際に今、自分の記事が読まれている!」

というのがわかることは、ブログ運営の大きな「モチベーション」につながると思います

また、何かトレンドに引っかかって急にアクセスが増えた場合

今のトレンド状況を知ることができます

もし急にバズった記事があった場合は、このデータから追記や新規記事の追加など対応施策を行い、サイト強化を図りましょう!

まとめ:アナリティクスを活用して、サイト施策を図ろう!!

グーグルアナリティクスを使えば、様々な指標で複雑な分析が可能です

しかし、全てを極めるのは無理な話なので、とりあえずブログ初心者は

- 「ページとスクリーン」を使ったデータ分析

- 「集客」を使った流入経路の把握

- 「リアルタイム」による分析

この3つを見れるようにしておきましょう

特に初心者の方は「ページとスクリーン」を使ったデータ分析だけでOKです

そもそも始めたばかりの場合は、ただPV数を見るだけになるかもしれません

しかし、まずはそれでもOKです

いつか本格的に触りたいと思った時、その経験が役立つかもしれません

苦手意識を持たず、是非出来る範囲で触っていきましょう!

サーチコンソールの記事はこちら